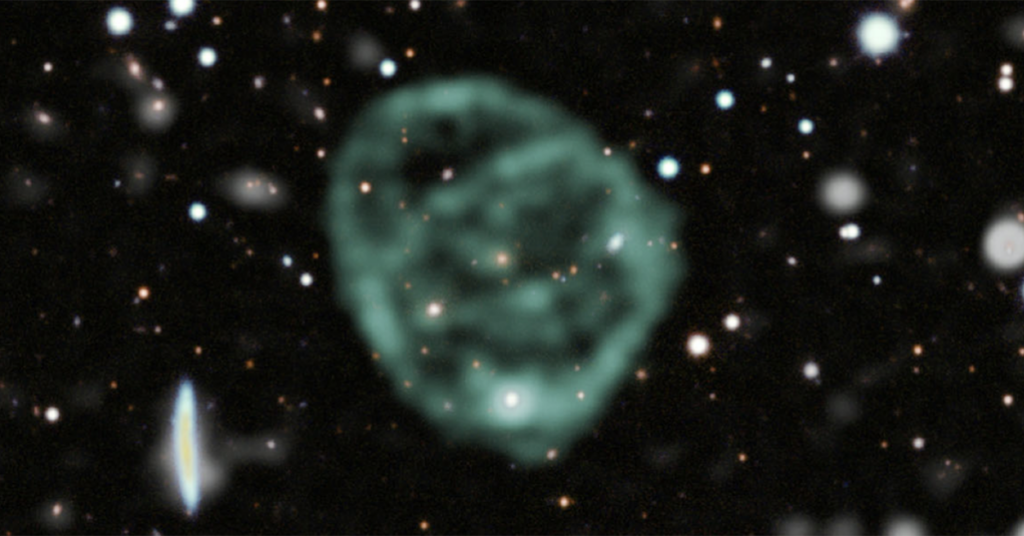

Nel 2019, qualcosa di mai visto prima ha fatto la sua comparsa nel cielo radioastronomico. Grazie all’array di radiotelescopi ASKAP, in Australia, gli scienziati hanno rilevato delle strutture enigmatiche: cerchi perfettamente circolari, incredibilmente estesi – tanto da poter racchiudere intere galassie – e intensamente luminosi nelle frequenze radio. Nessun oggetto simile era mai stato catalogato in precedenza. Per la loro stranezza e unicità, sono stati battezzati con un nome evocativo: Odd Radio Circles, o più semplicemente ORC.

Un fenomeno raro e recente

Fino ad oggi, gli ORC identificati sono poco più di una decina. I primi tre sono stati osservati proprio durante il progetto ASKAP “Evolutionary Map of the Universe”, mentre altri sono stati individuati riesaminando archivi esistenti, come quelli del Giant Meterwave Radio Telescope. Le scoperte più recenti provengono da dati raccolti dal radiotelescopio MeerKAT. Ogni nuova individuazione conferma quanto siano insoliti e affascinanti questi oggetti.

Alla ricerca dell’origine

Fin dal primo rilevamento, la domanda cruciale è stata una: da dove vengono questi cerchi? Diverse ipotesi si sono susseguite: resti di nebulose planetarie, effetti di fusioni tra buchi neri, persino teorie legate ai wormhole. Ma nessuna ha saputo offrire una spiegazione convincente, fino a poco tempo fa.

Un nuovo studio guidato dall’Università della California a San Diego sembra aver fatto luce sull’origine di questi oggetti. La risposta, dicono i ricercatori, sarebbe nei venti galattici prodotti dalle galassie stesse che si trovano al centro degli ORC.

Il caso di ORC 4 e la galassia Wise J155524

Il team ha concentrato la sua attenzione su uno degli ORC più accessibili dall’emisfero terrestre: ORC 4. Al suo centro si trova la galassia Wise J155524. L’obiettivo era chiaro: cercare un segnale ottico che aiutasse a comprendere l’origine del fenomeno radio. E ci sono riusciti. Utilizzando lo spettrografo KCWI montato sul telescopio Keck I alle Hawaii, gli astronomi hanno rilevato un’intensa emissione di ossigeno ionizzato (OII), che ha permesso di analizzare in dettaglio sia la galassia che la regione del cerchio.

Un vento potente che lascia il segno

I dati hanno rivelato una grande quantità di gas ionizzato che si estende per circa 130.000 anni luce, con una velocità di espansione di circa 200 km al secondo. Non solo: l’intensità dell’emissione OII era fino a dieci volte superiore al normale, con segni evidenti di turbolenza.

Secondo i ricercatori, tutto questo sarebbe il risultato di un periodo di intensa formazione stellare avvenuto circa un miliardo di anni fa nella galassia al centro di ORC 4. Le numerose supernove generate da stelle massicce avrebbero prodotto un vento galattico capace di spingere via il gas interstellare, generando un’enorme onda d’urto. Questo shock, in espansione, avrebbe accelerato elettroni lungo le linee di campo magnetico, dando origine alla radiazione di sincrotrone osservata come emissione radio.

Una spiegazione supportata da simulazioni

Per verificare questa teoria, gli scienziati hanno condotto simulazioni numeriche in cui potenti venti venivano lanciati da una galassia isolata. Il risultato? In tutti i casi si sono formati grandi cerchi radio simili a ORC 4. Le simulazioni mostrano che, dopo circa 200 milioni di anni di vento continuo, l’attività si arresta, ma l’onda d’urto prosegue la sua corsa nello spazio, creando la struttura ad anello. Nel frattempo, una seconda onda – di ritorno – rientra nella galassia, ionizzando nuovo gas e contribuendo alla luminosità osservata.

Un’eco cosmica di un passato violento

ORC 4 rappresenta quindi il fossile radio di un evento drammatico avvenuto un miliardo di anni fa. È l’eco visibile di un’esplosione di vita e morte stellare, che ha lasciato un segno permanente nel tessuto del cosmo. Ogni ORC potrebbe raccontare una storia simile, permettendo agli astronomi di scrutare non solo nello spazio, ma anche nel passato turbolento delle galassie.

«Gli Orc ci forniscono un modo per “vedere” i venti galattici attraverso i dati radio e la spettroscopia», dice Coil. «Il loro studio può aiutarci a capire quanto siano comuni questi venti estremi in uscita e quale sia il loro ciclo di vita». Inoltre, conclude la ricercatrice, «i venti possono aiutarci a saperne di più sull’evoluzione delle galassie. Penso che ci sia molto da imparare sugli e dagli Orc».

FONTE TESTO E IMMAGINI INAF

Autore Giuseppe Fiasconaro