Scoperta della cometa C/2025 K1 (Atlas)

La cometa C/2025 K1 (Atlas) è stata scoperta nel maggio 2025 grazie al programma Atlas (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), un programma di ricerca finanziato dalla Nasa che utilizza quattro telescopi (due alle Hawaii, uno in Cile e uno in Sudafrica) per scandagliare ogni notte in modo automatico il cielo alla ricerca di oggetti asteroidali potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta.

Una delle ricadute scientifiche di questo programma è la continua scoperta di comete, come appunto C/2025 K1 (Atlas).

Origine e natura dinamica della cometa

È una cometa classificata come “iperbolica”, ossia che durante il periodo temporale delle osservazioni, dalla scoperta ai primi giorni di novembre, si è mossa su un’orbita aperta.

In realtà, le integrazioni numeriche all’indietro relative al suo moto prima che entrasse nelle regioni più interne ci dicono che è una cometa proveniente dalla nube di Oort, ai confini esterni del Sistema solare, e che questa è verosimilmente la sua prima volta in transito dalle nostre parti: è una cometa “dinamicamente nuova”.

La sua traiettoria l’ha portata, ai primi del mese di ottobre, a passare per un punto di minima distanza dal Sole (perielio) abbastanza vicino alla nostra stella, a circa 0.33 unità astronomiche, appena al di fuori dell’orbita di Mercurio.

A causa di questa “piccola” distanza dal Sole ha subito un elevato irraggiamento solare, che ha determinato un aumento notevole della temperatura degli strati superficiali e interni del nucleo.

Le condizioni che favoriscono una rottura

Proprio le condizioni in cui ci si aspetta un evento di “rottura”: a seconda delle proprietà interne del nucleo – ossia la sua porosità, il suo stato di coesione, la sua composizione e la percentuale di ghiacci – è infatti possibile che l’aumento della temperatura determini un elevato degassamento, un’improvvisa e violenta fuoriuscita di materiale gassoso e polveroso, e la conseguente frammentazione del nucleo.

A volte in pochi pezzi più o meno simili come dimensioni, a volte in una nuvola di frammenti e detriti che si distribuiscono lungo la traiettoria originale.

La “cometa dorata”: cosa è successo

«Questo è quello che sembra essere successo alla “cometa dorata”, com’è stata ribattezzata nelle ultime settimane la C/2025 K1 (Atlas)», dice Elena Mazzotta Epifani, ricercatrice astronoma all’Inaf – Osservatorio astronomico di Roma.

«Preceduto da due episodi di improvviso aumento della luminosità (dovuto proprio all’aumento dell’espulsione di materiale da parte degli strati superficiali), come riportato nell’Astronomer’s Telegram (ATel) #17482 dello scorso 6 novembre, il nucleo della cometa si è spezzato in più frammenti il 10 novembre scorso, come riportato negli ATel #17487 e #17488».

Perché la rottura è scientificamente preziosa

«Gli eventi di rottura di un nucleo cometario, oltre ad essere scenografici e d’effetto, hanno anche un alto valore scientifico, soprattutto se – come in questo caso – la cometa è “nuova”, e quindi decisamente primordiale», spiega Mazzotta Epifani.

«L’esposizione del materiale al suo interno, sia quello solido dei minerali sia quello ghiacciato, permette di esplorare la composizione chimica di un corpo praticamente inalterato dal momento della sua formazione, durante le prime fasi di formazione del Sistema solare, dandoci anche informazioni sulla sua densità, sullo stato di aggregazione, sulla struttura e porosità.

Una vera e propria “macchina del tempo”, insomma, che ci riporta alle condizioni iniziali della nostra nebulosa planetaria, in cui alcuni planetesimi si sono aggregati per costruire i primi corpi protoplanetari e altri sono rimasti come residui primordiali che gli astronomi possono studiare oggi».

L’osservazione al telescopio Copernico

«Nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorsi abbiamo avuto l’occasione fortunata di osservare la cometa C/2025 K1 (Atlas) e fotografare l’evento di frammentazione proprio in corso d’opera.

Eravamo infatti assegnatari della notte di osservazione all’Osservatorio di Asiago, al telescopio Copernico (1.82 metri) equipaggiato con lo strumento Afosc, per ottenere dati di imaging proprio su alcune comete della stessa famiglia», continua Francesco Ferrigno, osservatore designato per la notte e borsista dell’Università Parthenope (Napoli), supervisore prof. Ivano Bertini, per il programma “Osservazioni da Terra (non Lsst) in supporto alla missione Comet Interceptor”, nell’accordo Asi–Inaf per la missione.

«Il contesto era quello del nostro programma osservativo di lungo termine per monitorare l’attività di tipo cometario lungo l’orbita in avvicinamento al Sole».

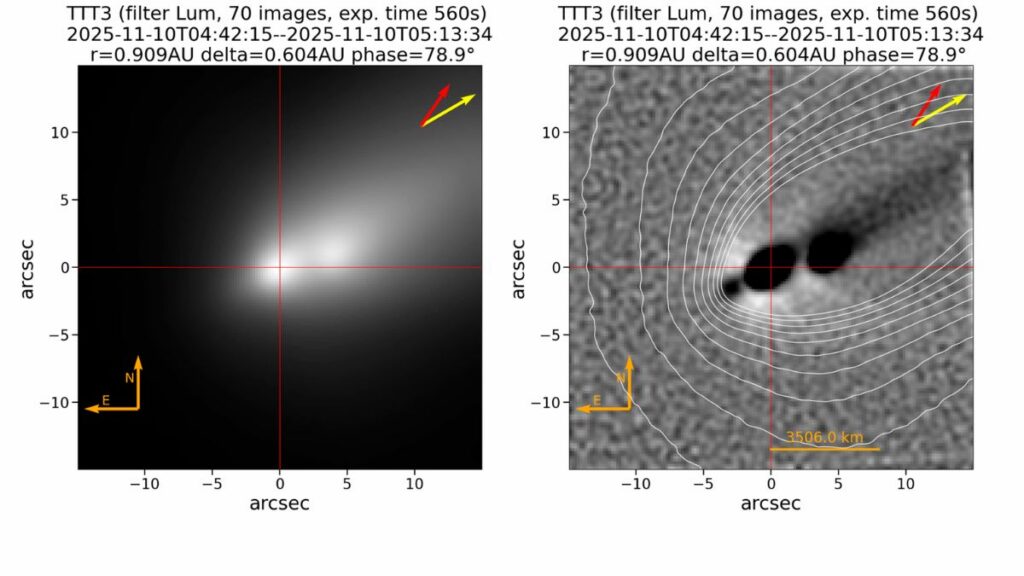

Le immagini della frattura in corso

«Abbiamo subito pensato che fosse molto interessante provare a testimoniare anche questo evento astronomico raro.

Usando lo stesso setup del telescopio approntato per il nostro programma in corso», spiega Ferrigno, «abbiamo ottenuto diverse immagini del nucleo frammentato della C/2025 K1 (Atlas) nel filtro r-Sloan, di cui mostriamo come esempio l’immagine ottenuta al tempo Utc 2025-11-12 03:56:40.963, con un tempo di esposizione di 20 secondi.

L’immagine ha una scala lineare proiettata di circa 96mila km.

La vicinanza angolare della cometa alla Luna, proprio all’inizio dell’ultimo quarto, e la presenza di una luminosa stella di campo nelle fasi iniziali delle osservazioni, hanno reso necessario diversificare i tempi di esposizione per arrivare alle condizioni ottimali».

I primi tre frammenti identificati

«Da una prima veloce analisi delle immagini possiamo confermare che sono sicuramente presenti due pezzi simili, i cui massimi di luminosità sono separati di circa duemila km (distanza proiettata sul campo stellare); in più si intuisce la presenza di un terzo frammento più piccolo e debole alla sinistra della coppia», osserva Mazzotta Epifani.

«Le immagini verranno analizzate più approfonditamente nei prossimi giorni.

Nel frattempo, possiamo già considerarle un risultato affascinante, in una notte di per sé straordinaria come testimonia anche lo scatto ottenuto da Francesco con lo smartphone durante la sua notte all’osservatorio, che immortala un’aurora boreale rossa, splendida e inusuale (alle nostre latitudini), dovuta agli intensi brillamenti solari dei giorni scorsi».

Redazione Economia dello Spazio Magazine