Un subacqueo tecnico che opera in profondità e un astronauta impegnato in un’attività extraveicolare sembrano appartenere a mondi opposti. In realtà condividono la stessa condizione fondamentale: entrambi possono sopravvivere solo all’interno di un sistema artificiale che mantiene, per un tempo limitato, condizioni compatibili con la fisiologia umana. In assenza di questa “bolla” tecnologica, né il mare profondo né lo spazio permetterebbero la sopravvivenza per più di pochi istanti. La differenza non è nel rischio, ma nel modo in cui il rischio si manifesta.

Se la narrazione pubblica dell’esplorazione tende a concentrarsi su propulsori, materiali e robotica, dal punto di vista medico il vero fattore limitante resta il corpo umano. Un organismo progettato per funzionare in condizioni estremamente stabili di pressione, gravità e composizione atmosferica viene esposto a variazioni che mettono sotto stress simultaneamente apparato cardiovascolare, respiratorio e sistema nervoso centrale. In questo senso, mare e spazio non sono mondi diversi, ma due estremi della stessa equazione biologica.

Dal punto di vista fisico, tutto può essere ricondotto a un concetto che risale al Seicento: l’atmosfera ha un peso. Quando Torricelli riempì un tubo di mercurio e lo capovolse in una vaschetta, non stava solo inventando il barometro, stava dimostrando che l’aria, apparentemente impalpabile, esercita una forza sufficiente a sostenere una colonna di metallo.

Non viviamo “nell’aria”, viviamo sotto una colonna di gas che esercita una pressione costante su ogni centimetro quadrato del nostro corpo, e a cui la nostra fisiologia è perfettamente adattata. Quando si sale in quota, quella colonna si accorcia e la pressione barometrica diminuisce. A 2000 metri si scende a circa 0,78 atmosfere, a 3000 metri a circa 0,69. Questo cambia il punto di partenza fisiologico: la pressione iniziale da cui dipendono gli scambi gassosi, la saturazione dei tessuti e la risposta ventilatoria.

In immersione in quota, i due mondi si sovrappongono. A parità di profondità, la pressione assoluta raggiunta è inferiore rispetto al mare, ma il rapporto tra pressione finale e pressione iniziale può risultare maggiore. È questo rapporto, più che la profondità geometrica, a determinare lo stress biologico. In termini fisiologici, un’immersione a –30 metri in un lago di alta montagna può essere equivalente a un’immersione molto più profonda in mare. Lo stesso principio governa le transizioni di pressione nel volo spaziale: ciò che conta non è solo il valore assoluto della pressione, ma l’ampiezza e la rapidità della variazione rispetto alla condizione di partenza dell’organismo. Il corpo non “legge” i metri o i chilometri. Legge gradienti.

In immersione, l’aumento della pressione ambientale modifica il comportamento dei gas respiratori, incrementandone la densità e le pressioni parziali. Il lavoro ventilatorio aumenta, la ventilazione alveolare diventa meno efficiente e, in condizioni di sforzo o ventilazione subottimale, cresce la probabilità di ritenzione di CO₂. Qui il problema non è solo respiratorio: l’ipercapnia è un potente modulatore della funzione cerebrale, del tono vascolare e della stabilità elettrica cardiaca. Nella pratica, il primo segnale non è la dispnea, ma il deterioramento della lucidità, con errori procedurali che spesso precedono qualunque sintomo soggettivo rilevante. Parallelamente, l’aumento della pressione parziale dei gas inerti determina una progressiva saturazione dei tessuti, che diventa clinicamente rilevante nella fase di decompressione.

In ipobarismo, il problema si presenta in forma speculare. La riduzione della pressione parziale dell’ossigeno determina ipossia, con aumento della ventilazione e conseguente alcalosi respiratoria, che può alterare l’efficienza del trasporto di ossigeno a livello tissutale. Negli ambienti confinati delle stazioni spaziali o delle tute, anche modesti incrementi della CO₂ ambientale possono influenzare cefalea, qualità del sonno e performance cognitiva. In entrambi i contesti, la variabile critica non è semplicemente “respirare”, ma mantenere un equilibrio stabile tra ventilazione, perfusione e regolazione neurovegetativa, sotto carico operativo.

Le conseguenze cardiovascolari mostrano un parallelismo interessante, pur con meccanismi opposti. In immersione, la pressione idrostatica induce uno spostamento centrale dei fluidi, con aumento del precarico e attivazione del diving reflex, caratterizzato da bradicardia vagale e vasocostrizione periferica. Questo meccanismo è fisiologicamente conservativo, ma in soggetti predisposti può aumentare il rischio di aritmie, soprattutto quando si associa a ipercapnia, freddo e stress fisico. Il problema principale diventa la gestione dell’eccesso di carico emodinamico in un contesto in cui il controllo autonomico viene fortemente modulato.

In microgravità, l’assenza della colonna idrostatica produce inizialmente uno shift cefalico dei fluidi, seguito da una riduzione del volume plasmatico per diuresi e da un progressivo decondizionamento cardiovascolare. La riduzione del carico meccanico sul cuore porta a una diminuzione della massa miocardica e della capacità aerobica. Al rientro in gravità terrestre, questo si traduce in perdita di tolleranza ortostatica, con rischio di ipotensione e sincope. Qui il problema non è l’eccesso di carico, ma la perdita di capacità funzionale di un sistema che non è più allenato a lavorare contro la gravità. Dal punto di vista operativo, questo significa tempi di recupero, limitazioni funzionali e aumento delle esigenze di supporto sanitario, con impatto diretto sulla pianificazione delle missioni.

In entrambi i casi, il sistema nervoso autonomo viene significativamente modulato. Questo ha conseguenze dirette sulla stabilità emodinamica, sulla risposta ventilatoria e sulla capacità di mantenere performance cognitive adeguate in condizioni operative complesse. Ed è proprio sul piano cognitivo che emergono alcune delle criticità più subdole.

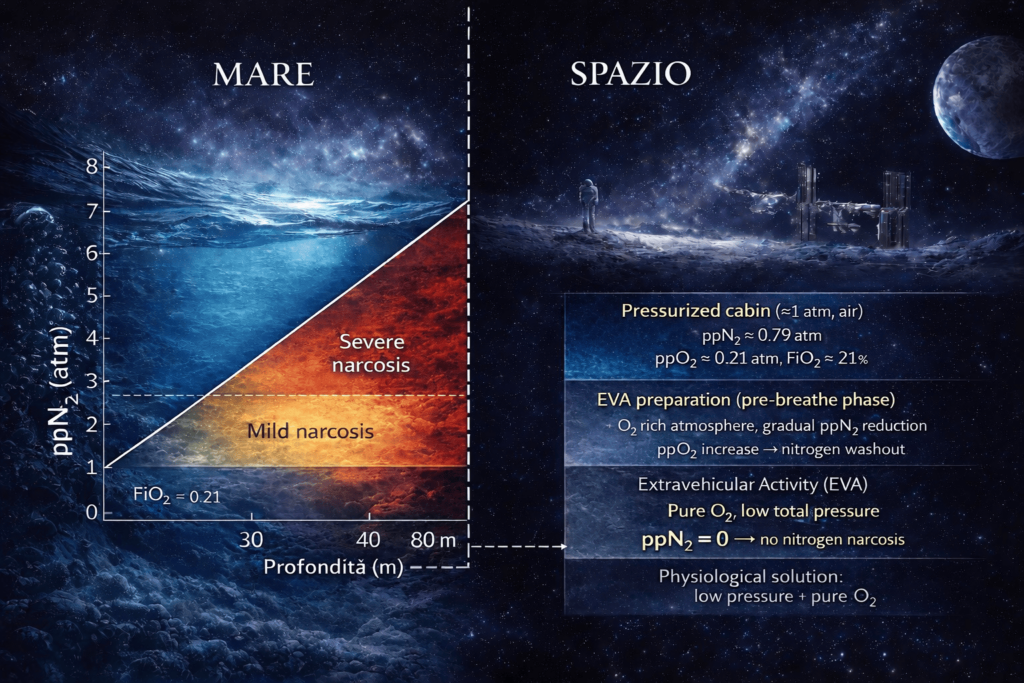

In iperbarismo, l’aumento della pressione parziale dell’azoto può indurre narcosi, con riduzione della vigilanza, peggioramento del giudizio e rallentamento dei tempi di reazione. A pressioni molto elevate possono comparire quadri come la High Pressure Nervous Syndrome, con tremori, disturbi visivi e alterazioni neurofisiologiche. A questi si aggiungono i disturbi vestibolari e i barotraumi dell’orecchio medio, che possono generare disorientamento e vertigini, compromettendo la capacità di gestire procedure critiche in momenti in cui la sequenza operativa deve essere impeccabile.

In microgravità, il sistema vestibolare deve riadattarsi in assenza di riferimenti gravitazionali stabili. La space motion sickness è frequente nelle fasi iniziali di missione e può interferire con le attività operative. Nel lungo periodo, le modificazioni dell’integrazione sensoriale e della perfusione cerebrale possono influire sulla coordinazione motoria e sulla performance al rientro. In entrambi i contesti, il rischio non è solo fisiologico, ma decisionale: un operatore che resta in vita ma prende decisioni sbagliate resta comunque un fattore di rischio per la missione.

Il tema della decompressione rappresenta uno dei punti di contatto più diretti tra mare e spazio. Nel subacqueo, la risalita deve consentire l’eliminazione graduale dei gas inerti disciolti nei tessuti, evitando la formazione di bolle. Queste non causano solo danni meccanici o embolici, ma attivano una cascata infiammatoria ed endoteliale che spiega la natura multisistemica della malattia da decompressione. Nel volo spaziale, il problema è speculare: il passaggio verso pressioni inferiori può favorire la formazione di bolle da azoto residuo, motivo per cui vengono adottati protocolli di pre-ossigenazione prima delle attività extraveicolari. In entrambi i casi, le contromisure non sono semplici procedure accessorie, ma componenti strutturali del profilo di missione.

È in questo contesto che il mare diventa un laboratorio naturale per lo spazio. L’addestramento in ambienti acquatici non replica la microgravità dal punto di vista fisico, ma riproduce in modo efficace la complessità operativa, il costo energetico delle manovre in tuta e la dipendenza assoluta da sistemi di supporto vitale. Non è un caso che le strutture di Neutral Buoyancy siano uno strumento centrale nell’addestramento degli astronauti per le attività extraveicolari. Il mare impone gestione del gas, pianificazione della decompressione, stress cognitivo e coordinazione motoria in un ambiente intrinsecamente ostile, rendendolo un banco di prova ideale per la fisiologia applicata alle missioni.

Guardare iperbarismo e ipobarismo come compartimenti separati è comodo dal punto di vista disciplinare, ma inefficiente sul piano operativo. Le sinergie sono evidenti: tecniche di monitoraggio fisiologico continuo, modelli di addestramento multidisciplinare, strategie di mitigazione del decondizionamento e sistemi predittivi basati su algoritmi possono essere trasferiti da un ambito all’altro con benefici diretti per la sicurezza. In prospettiva, la medicina degli ambienti estremi tende sempre più a configurarsi come una disciplina integrata, in cui acqua e spazio non sono più contesti separati, ma varianti di uno stesso problema biologico.

In definitiva, l’esplorazione non è limitata solo dalla potenza dei motori o dalla resistenza dei materiali. È limitata dalla capacità del corpo umano di mantenere l’omeostasi quando le condizioni ambientali si allontanano radicalmente da quelle per cui siamo evolutivamente progettati. La tecnologia può spingerci lontano. Ma è la fisiologia a decidere se possiamo restarci e, soprattutto, se possiamo operare in modo sicuro ed efficace. Finché voleremo nello spazio con corpi progettati per camminare a livello del mare, il vero confine dell’esplorazione continuerà a essere scritto nei nostri vasi, nei nostri polmoni e nel nostro cervello, molto prima che nei serbatoi di carburante.

Dirigente medico, terapia intensiva polivalente, struttura complessa di anestesia e rianimazione neurochirurgica e generale.

Incarico professionale di consulenza, studio e ricerca specialista in anestesia e rianimazione specialista in medicina iperbarica e subacquea, diving medical advisory committee - echm/etdc med level 1,2d, 2h.Master in medicina aeronautica e spaziale.