Dalle vasche orbitanti ai bioreattori per alghe e pesci su Luna e Marte

La nuova frontiera dell’autosufficienza alimentare nello Spazio apre un inedito asse tra blue economy e space economy. E l’Italia può giocare un ruolo di primo piano.

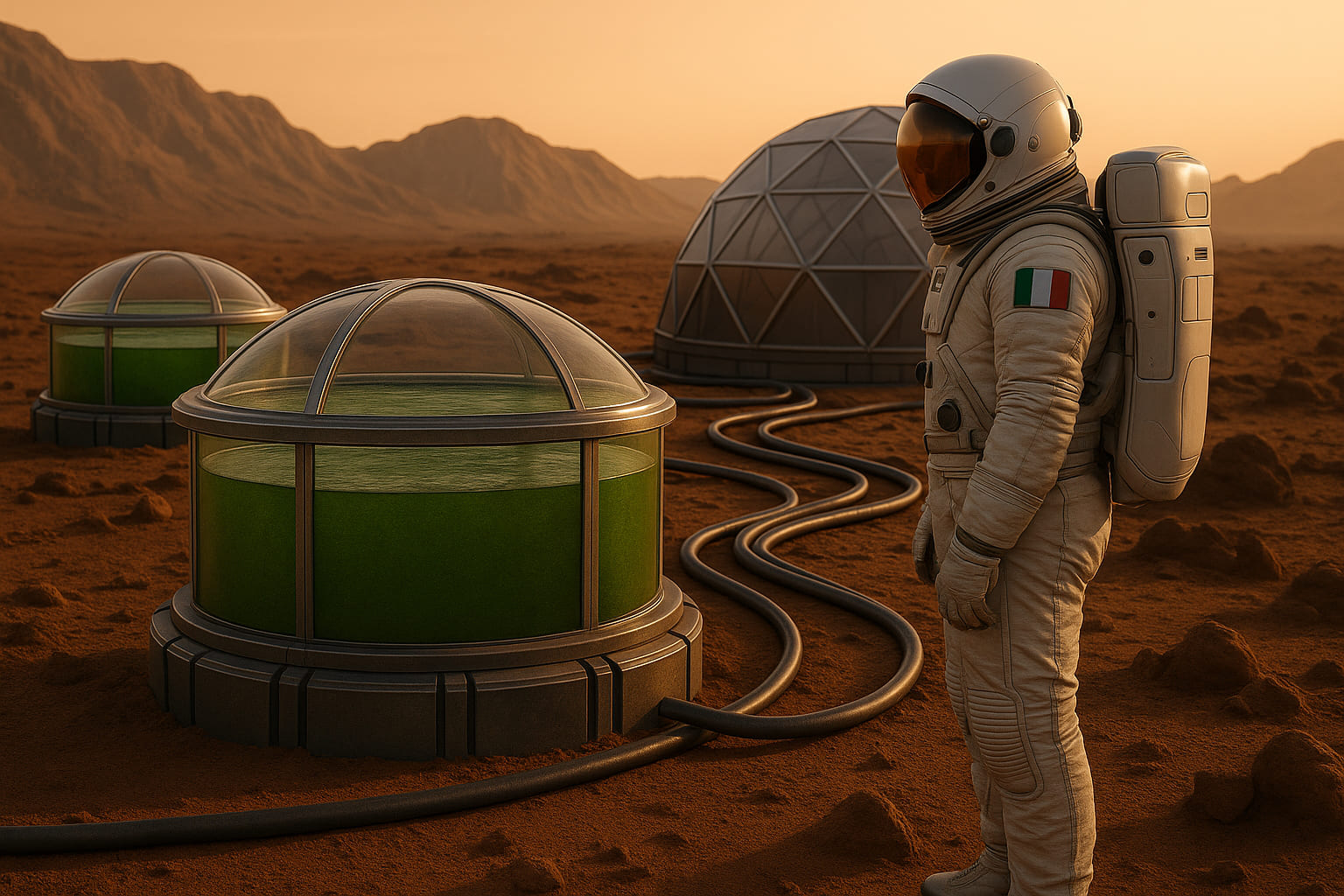

Quando si pensa allo Spazio, raramente si immaginano pesci in orbita, alghe coltivate su Marte o tilapie che nuotano in microgravità. Eppure, lo sviluppo dell’acquacoltura spaziale, ovvero la coltivazione controllata di organismi marini in ambienti extraterrestri è sempre meno fantascienza e sempre più strategia.

In un contesto in cui le missioni spaziali diventano permanenti, l’autosufficienza alimentare diventa un fattore critico per la sostenibilità e la sopravvivenza. E in questo quadro, l’acquacoltura offre una soluzione potenzialmente rivoluzionaria.

Ma cosa significa, davvero, sviluppare sistemi acquacolturali nello spazio? Quali sono le sfide tecnologiche? Quali organismi si prestano di più? E soprattutto, quale ruolo può giocare l’Italia, ponte naturale tra il mare e le stelle?

L’acquacoltura spaziale si inserisce in una visione più ampia nota come Controlled Ecological Life Support System (CELSS), un ecosistema chiuso, capace di rigenerare ossigeno, riciclare acqua e produrre cibo. Pesci, crostacei, molluschi e alghe non sono solo risorse proteiche, sono anche bioattivatori naturali, capaci di regolare cicli dell’azoto e contribuire alla stabilità di ambienti pressurizzati.

Dagli esperimenti pionieristici condotti dalla NASA con tilapie e guppy, fino ai recenti progetti europei con le microalghe spirulina e chlorella, si sta disegnando un futuro dove il cibo “blu” sarà parte integrante delle stazioni spaziali di nuova generazione, dei futuri avamposti lunari.

Le sfide non mancano. Innanzitutto, l’assenza di gravità rende problematico il movimento dell’acqua e la respirazione degli organismi marini. I pesci, ad esempio, tendono a disorientarsi, nuotano in modo inefficiente e faticano a individuare il cibo.

Per questo motivo, alcuni esperimenti si concentrano su specie molto resistenti e adattabili, come la tilapia, mentre altri puntano su organismi più semplici, come le alghe, che si prestano meglio ai processi di coltivazione in ambienti chiusi.

Un ruolo cruciale è giocato dai bioreattori acquatici a circuito chiuso, già testati su piccola scala in orbita. Questi sistemi permettono la coltivazione controllata di alghe ad alto valore nutritivo, sfruttando la CO₂ prodotta dagli astronauti e restituendo ossigeno, in un ciclo virtuoso.

Allo stesso tempo, tecnologie di ricircolo idrico, filtrazione biologica e gravità artificiale rotazionale sono al centro di nuovi studi.

In Europa, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha promosso diversi progetti nell’ambito del programma MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), che esplora ecosistemi semi-chiusi per supportare la vita nello spazio. La spirulina, ad esempio, è oggetto di coltivazioni sperimentali in ambienti simulati marziani. Alcuni test si sono svolti in collaborazione con università e centri di ricerca italiani.

L’Italia, con la sua tradizione marittima, la forza del comparto agroalimentare e la leadership in alcuni settori della space economy, ha tutte le carte in regola per diventare un attore di riferimento nella “blue space biotechnology”. Centri come l’ENEA, il CNR, il Politecnico di Milano, e università come Napoli Federico II o l’Università di Bologna possono contribuire alla messa a punto di sistemi acquacolturali integrati per missioni spaziali.

Continueremo a seguire Scientifica Venture Capital che punta su PlantBit -spin off in ambito agritech del Cnr- e il suo biosensore in grado di rivoluzionare l’agricoltura sostenibile “Bioristor.

A fianco di Scientifica nell’investimento c’è Terra Next, programma di accelerazione dedicato a startup e PMI innovative nel settore della bioeconomia, nato dall’iniziativa di CDP Venture Capital con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore e il supporto di Cariplo Factory, che gestisce operativamente il programma.

Il team di PlantBit ha sviluppato Bioristor, un biosensore (organic electrochemical transistor, OECT) che monitora in tempo reale le condizioni di salute delle piante, fornendo dati precisi sulle loro effettive esigenze, come il fabbisogno di acqua, nutrienti e trattamenti fitosanitari (nell’immagine tratta dal sito della startup). La tecnologia di Bioristor è protetta da un brevetto internazionale, concesso in licenza esclusiva a PlantBit, di proprietà del Cnr, ed è frutto di ricerche scientifiche condotte dall’Istituto di materiali per l’elettronica e il magnetismo (Cnr-Imem) di Parma.

Ma anche il politecnico di Milano e il politecnico di Bari si stanno dedicando allo studio di bioreattori per la coltivazione di microalghe.

Dual use: Terra- Spazio -Terra

Le tecnologie sviluppate per l’acquacoltura spaziale avranno ricadute dirette sulla sostenibilità dei sistemi marini terrestri. Sistemi di ricircolo estremamente efficienti, tecniche di monitoraggio biologico, colture resilienti a condizioni estreme: tutto ciò potrà rafforzare l’acquacoltura terrestre, rendendola più circolare, più economica e meno impattante.

Allo stesso tempo, le esperienze sviluppate nel Mediterraneo e nell’Adriatico potranno essere “trasportate” nello spazio.

Le imprese italiane attive nell’acquacoltura offshore, nella robotica subacquea e nei sistemi IoT per il monitoraggio ambientale sono potenziali protagoniste della “nuova frontiera orbitale del mare”.

Ci piacerebbe immaginare entro il 2027 dei prototipi orbitali di bioreattori acquatici a bordo di stazioni sperimentali private dal 2028-2030 con test su moduli lunari ESA/NASA, dal 2032 dei sistemi misti per acquaponica e allevamento di pesci su habitat permanenti lunari o marziani ed entro il 2040 degli ecosistemi acquatici integrati e autosufficienti

La sfida dell’acquacoltura spaziale non è solo tecnologica. È anche biologica, nutrizionale e culturale. Introdurre fonti alimentari alternative e sostenibili nelle diete degli astronauti sarà essenziale per missioni su Marte o permanenze prolungate sulla Luna.

In questo senso, la diversificazione alimentare orbitale si accompagna a una ridefinizione del concetto di “coltivazione”. Non più solo semi, ortaggi e tuberi, ma organismi marini e proteine “blu”, coltivati in ambienti chiusi e autonomi.

Per l’Italia, l’acquacoltura spaziale potrebbe rappresentare un’opportunità strategica su più livelli. Un’alleanza tra blue economy e space economy, con una visione sistemica e intersettoriale, potrebbe fare dell’Italia un laboratorio avanzato di bio-rigenerazione orbitale.

Giornalista, specializzata in Economia dello Spazio, in Economia del Mare e in Mindfulness - istruttrice MBSR e facilitatrice LEGO® SERIOUS PLAY® .Dal 2004 si occupa di Aerospazio e dal 2011 di Economia del Mare. Dirige Economia dello Spazio Magazine, Economia del Mare Magazine e Space& Blue Magazine, oltre a seguire le relazioni istituzionali ed esterne in questi settori per importanti stakeholder. Ideatrice del Progetto "Space&Blue Made in Italy" con il suo Forum Space&Blue e del Progetto "Blue Forum Italia network".